《魚書》彩蛋004

2024-07-31

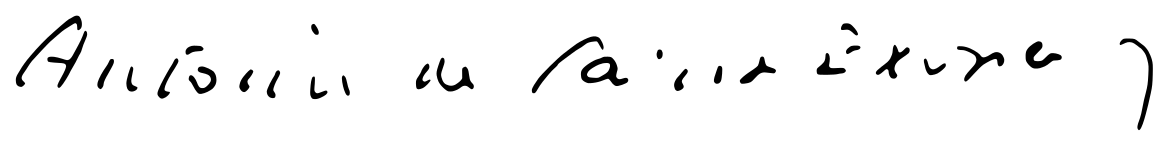

1943年7月,《小王子》出版四個月後,二戰飛行員,它的作者Antoine de Saint-Exupéry在盟軍突尼斯空軍營地,同屋兩位戰士睡著時,給自己的朋友X將軍寫了封信。這封信非常神秘,因為它幾乎寫於作者駕駛飛機 P-38 Lightning在地中海上空失蹤整整一年前的夜晚。在這封信裡,他不但預言了自己的死亡和人類的未來,還破次元壁,提到了對機器人的憂慮,甚至梵高和塞尚,他像先知一樣闡明了他對人類未來的看法。二戰作戰期間的他想著和戰爭無關的人類最本質問題,以實際行動展示了甚麼叫在自己身上克服時空侷限。我想,深入自己所在的時空,有意識地克服並去除時空烙印,最後超越時空,這正是這位偉大作家作品具有永恆性,普世性,觸動人心的魅力所在。今天,我們同樣面臨著信裡談到的機器統治,戰爭,獨裁,經濟不平等,非人化,狗屁工作,人性沙漠等一系列問題。 7月31日,是Antoine 失蹤80週年紀念日。《魚書》受他啟示誕生,蒙他指導而行,與他糾纏已深,故將此信首次從法文譯成中文,放在《魚書》特別篇中,紀念並致敬這位20世紀人類歷史上的心靈文明巨匠。

在這封信裡,他說:

真正重要的是事物之間的某種安排。文明是一種無形的財富,因為它承載的不在於事物本身,而在於將它們一個又一個聯繫起來的無形紐帶,如此而非他。

魚書也是一種無形的紐帶。如果你認真閱讀這封信,說不定會和1944年7月31日消失在地中海上空的Antoine在某個時空重逢。當然也說不定,你會在某個時空,見到那個38度高溫中被Antoine文章的Ligtning直接擊中,俘獲,不去看巴黎奧運,反而在陋室裡人肉翻譯81年前信的瘋癲的我。

瘋癲版《魚書》與Antoine的交情,參見以下文章:

我剛剛駕駛了幾次「P-38」。這是台漂亮的機器,真希望我二十歲時能擁有這樣的禮物。可悲哀的是,今天,我四十三歲,經過六千五百小時在世界各地天空飛行后,已無法再從這場遊戲中找到太多樂趣。它只是件移動工具——在這裡,是戰爭工具。如果我在此職業高齡仍屈服於速度和高度,那不過是為了不拒絕我這代人的麻煩,而不是希望重新找到從前的滿足感。

這或許是憂傷的,或許不是。可能二十歲的我錯了。1940年10月,當我從2-33隊移居的北非回來後,我的汽車,蒼白地存放在滿是灰塵的車庫裡,我發現了馬車和馬。借助馬車,我發現了路上的青草、羊群和橄欖樹。這些橄欖樹的作用不僅僅是在時速130公里的窗外打節拍。他們用自己真正的節奏慢慢地製造橄欖。羊的唯一目的不再是降低平均速度。它們再次變得有生命,它們拉真正的屎,製造真正的羊毛。草也有了意義,因為羊吃草。

在這個灰塵散發著香氣的世界孤獨角落裡,我感到了重生(不,這樣說並不對,希臘的灰塵也和普羅旺斯一樣)。我覺得,我整個一生都是傻瓜⋯⋯

這些都是為了向你解釋這種美國基地中心的群居生活:站著十分鐘內急匆匆吃完的飯,在抽象建築中2600馬力的單座飛機間的來回奔波,在那裡我們三人擠在同一個房間,這可怕的人類沙漠,總之,沒什麼讓我欣慰。這就像1940年6月那些沒有利益或回報希望的任務一樣,是一種需要度過的疾病。我在一種未知的時間內「生病」了。但是我沒有不忍受這種病的權利。僅此而已。今天,我感到深深的悲哀——深深的。我為我這代人,缺乏任何人類實質的人而悲傷。他們只以酒吧、數學和布加迪跑車作為精神生活方式,現在陷入了一種沒有任何色彩的,嚴格的群體化行動中。沒有人注意到這點。看看一百年前的軍事現象。看看為了回應人的精神、詩意或純粹人性生活的需要付出過多少努力。今天,我們比磚頭還乾涸,我們對這些傻事嗤之以鼻。服裝、旗幟、歌曲、音樂、勝利(今天沒有勝利,沒有像奧斯特里茲那樣富有詩意的勝利。只有緩慢的或快速的消化現象),所有的抒情都顯得可笑,人們拒絕被任何精神生活喚醒。他們誠實地做著流水線工作。正如美國年輕人所說:「我們誠實地接受這份徒勞無益的工作」。而宣傳在全世界範圍內喪心病狂。年輕人的病症不是缺乏特殊才能,而是不能不顯浮誇地依靠令人耳目一新的偉大神話。衰落中的人類從希臘悲劇跌至路易斯·韋爾內伊先生的劇場(再也不能更遠了)。廣告時代,貝多系統1,極權主義政權,沒有喇叭、旗幟和葬禮彌撒的軍隊。我恨我的時代,用我全部的力量。人在這個時代死於乾渴。

啊,將軍!只有一個問題,全世界只有一個問題。賦予人一種精神意義,讓他們擔憂自己的精神,讓他們為某些像聖歌一樣的事而哭泣。如果我有信仰,我的信仰一定是,度過這個必要但徒勞無益工作的時代,我只能忍受聖歌。 我們無法再靠冰箱,政治,帳單和填字遊戲生活,你明白嗎!

我們無法再這樣生活。我們無法再沒有詩歌、色彩和愛而生活。只要聽一首十五世紀的鄉村歌曲,我們就能衡量墮落的程度。只剩下宣傳機器人的聲音(請原諒我)。二十億人只能聽到機器人,只能理解機器人,只能成為機器人。過去三十年的所有裂痕只有兩個來源:十九世紀經濟體系的死胡同,靈魂上的絕望。為什麼梅爾莫茲會跟隨他的那位高個子上校,不是因為渴望嗎?為什麼俄羅斯?為什麼西班牙?人們測試了笛卡爾的價值觀:除了自然科學外,沒甚麼能讓他們成功。其實只有一個問題,只有一個:重新發現一種比智識生活還要高的精神生活,唯一能滿足人類的生活。這超出了只有一種形式的宗教生活問題(儘管也許精神生活必然會導致另一種形式)。而精神生活始於「一」這種存在,它高於組成它的物質材料。對家的愛——這在美國是不可知的愛——已經是精神生活的一部分。

村莊的節日和對死者的崇敬(我提到這個,因為我到這裡以來,兩三個傘兵自殺了,但他們被悄悄處理了:他們已經完成了服務)。這是時代的,不是美國的:人已經沒有意義了。

必須要和人類談談。

贏得戰爭有什麼用,如果我們將面臨一百年革命性癲癇的危機?當德國問題終於解決時,所有真正的問題才開始顯現。對美國庫存的投機,不太可能像1919年那樣,它不足以在走出戰爭時為人類真正分憂。缺乏強大的精神力量,三十六個分裂的教派將如雨後春筍般出現。過於陳腐的馬克思主義本身,也會分裂成多個互為矛盾的新馬克思主義。在西班牙,我們已經觀察到這一點。除非一位法國凱撒將我們安置在一個新社會主義集中營中,直到永遠。

啊!今晚是多麼奇怪的夜晚,多麼奇怪的氣候啊。从我房間看出去,那些沒有面孔的建築物窗户亮了。

我聽到各種收音機滔滔不絕播放著他們的廉價音樂,那些從海外來的無所事事的群眾甚至沒有鄉愁。

這種順從的接受可能與犧牲精神或道德崇高混淆。這將是一個大錯。把今天的人繫牢於存在,正如繫牢於物質上的愛的連結如此鬆散,如此稀薄,以至於人們不再像以前那樣感受到分離。這就是那個猶太故事中的可怕話語:「你要去那裡嗎?你走得很遠啊!——離哪裡遠?」他們離開的僅是習慣的巨大束縛。在這個離婚的時代,我們同樣輕易地與事物離婚。冰箱是可以相互交換的。房子也是如此,如果它只是一個組合。女人也是,宗教也是。政黨也是。我們甚至不能不忠:我們能對甚麼不忠呢?遠離哪裡,不忠於甚麼?人類的沙漠。

這些群體中的人是如此智慧和平靜。我想起了從前從麥哲倫登陸的布列塔尼水手,想起了被釋放到一座城市的外籍軍團,想起了他們由暴力欲望和難以忍受的懷舊鄉愁所構成的複雜連結,這些連結一直是由過於嚴格封閉的男性所結成的。他們總是需要強大的警察,強大的原則或強大的信仰來保持。但他們沒有一個會對放鵝的女孩不敬。今日的人,人們利用紙牌讓他們平靜地堅持下來。我們被驚人地好好閹割了,因此我們終於自由。我們的手腳被砍斷,然後我們被允許自由行走。但是我憎恨這個時代,在這普遍的極權主義下,人類成為溫順,禮貌,安靜的牲畜。我們被迫將此視為道德的進步!馬克思主義讓我憎恨之處,正是它會導致的極權主義。在那裡,人被定義為生產者和消費者,主要問題是分配,正如模範農場裡一樣。納粹主義讓我憎恨之處,正是它通過其本質所追求的極權主義。我們讓魯爾區的工人2在梵高、塞尚和印刷畫前走過,他們自然會給印刷畫投票。這就是人民的真相!我們把塞尚、梵高的候選人,所有偉大的非主流人士,牢牢關進集中營,然後用印刷畫來餵養順從的牲畜。美國將走向何方?我們將走向何方?我們在這個普世性官僚主義的時代將走向何方?機器人樣的人類,白蟻樣的人類,從流水線工作到打撲克之間搖擺的人類:從貝多系統直到紙牌。被閹割了一切創造力,甚至不知道從自己的村莊深處創造一種舞蹈或一首歌謠的人類。那些由成衣文化、標準文化餵養,如同餵養牛群一樣的人類。就是這樣,今天的人類。

而我認為,不過三百年前,人們還能寫出《克萊芙王妃》3這樣的作品,或因為一段失去的愛情而終身隱閉在修道院中,愛情是如此炙熱。當然,今天也有人自殺。但這些人的痛苦就像牙痛一樣。難以忍受。這與愛情無關。

當然,這是第一步。我無法忍受將一代代法國孩子送入德國摩洛4的腹中。連存在本質都受到了威脅。但是,當存在本質獲救後,我們的時代將面臨一個根本問題。那就是人類的意義問題,然而並沒有給出的答案,我感覺正走向世界上最黑暗的時代。

我並不在乎死於戰爭。那些我所鍾愛之物,還將剩下甚麼呢?除了生靈,我還指的是那些不可替代的習俗、語調和某種精神之光。在普羅旺斯的農場橄欖樹下的午餐,亨德爾的音樂。 那些事物,將繼續存在下去的那些,我不在乎。真正重要的是事物之間的某種安排。文明是一種無形的財富,因為它承載的不在於事物本身,而在於將它們一個又一個聯繫起來的無形紐帶,如此而非他。我們有大批生產的完美樂器,但音樂家在哪裡?

如果我死於戰爭,我不在乎。或者如果我因為這些與飛行不再有任何關係的飛行魚雷而忍受暴怒情緒,並成為那種在按鈕和撥號中充當會計師的飛行員 (飛行也是某種連結的秩序)但是,如果我從這種「必要而無意義的工作」中活著回來,那麼我面臨的只有一個問題:

我們能對人類說什麼?應該對人類說什麼?

我越來越不知道為什麼要跟你說這些。也許只是想和某人說說,因為這完全不是我有權利講述的。我們應該幫助他人平靜,而不是讓問題變得混亂。眼下,我們還是在我們的戰鬥機上扮演好會計師的角色吧。

從我開始給你寫信起,兩名同事已經先於我在房間裡睡著了。我也得上床睡覺,我的燈光可能會打擾到他們(我真的很想擁有自己的角落!)。這兩位同事,在他們的領域,真是了不起。他們正直、高貴、乾淨、忠誠。可不知為什麼,看著他們這樣睡著,我感到一種無力的憐憫。因為他們忽略了自己的憂慮,我卻感同身受。正直、高貴、乾淨、忠誠,是啊,但也可怕地貧乏。他們多需要一個神啊。如果這盞我將熄滅的劣質電燈也令你難以入眠,請你原諒我,也請你相信我的友誼。

這封信寫於1943年7月,地點在突尼斯附近的拉馬薩。

刊登於《費加羅文學報》,第103期,1948年4月10日。

收錄於《生命的意義》,由伽利瑪出版社於1956年出版。

法文原文譯自此處,人肉良心翻譯,出錯請糾。中文翻譯轉載請聯繫《魚書》。

註釋:

1貝多系統 Bedeau:貝多系統是一種制度,根據該制度,工人對於超過規定標準的生產量,可以獲得一筆獎金,這筆獎金需與僱主分享。目前,在應用該系統的地方,這種共享已不復存在;工人按預定分配的時間內的報酬率,獲得全部獎金。

2魯爾區,德國傳統工業區。

3La Princesse de Clèves,法國小說,1678年出版,被認為是現代心理學小說的鼻祖,古騰堡計畫英文版下載點此

4摩洛(Moloch)是上古近東的神,需要燃燒孩子祭祀他,後來引申為需要極大犧牲的人和事。

想看更多心靈文明作品,以及AI無法處理的法文文學翻譯作品嗎?請訂閱魚書,支持我的創作

Cher Antoine,

Que ce lien d’amour qui noue les hommes aux êtres soit renforcé par le Fish Letter et les Fish Books, et que la créativité de l’ Humain soit libérée, accompagnée, protégée, épanouie et partagée avec la joie, à travers nos efforts et notre travail. Croyez en mon amitié.

🐟👂